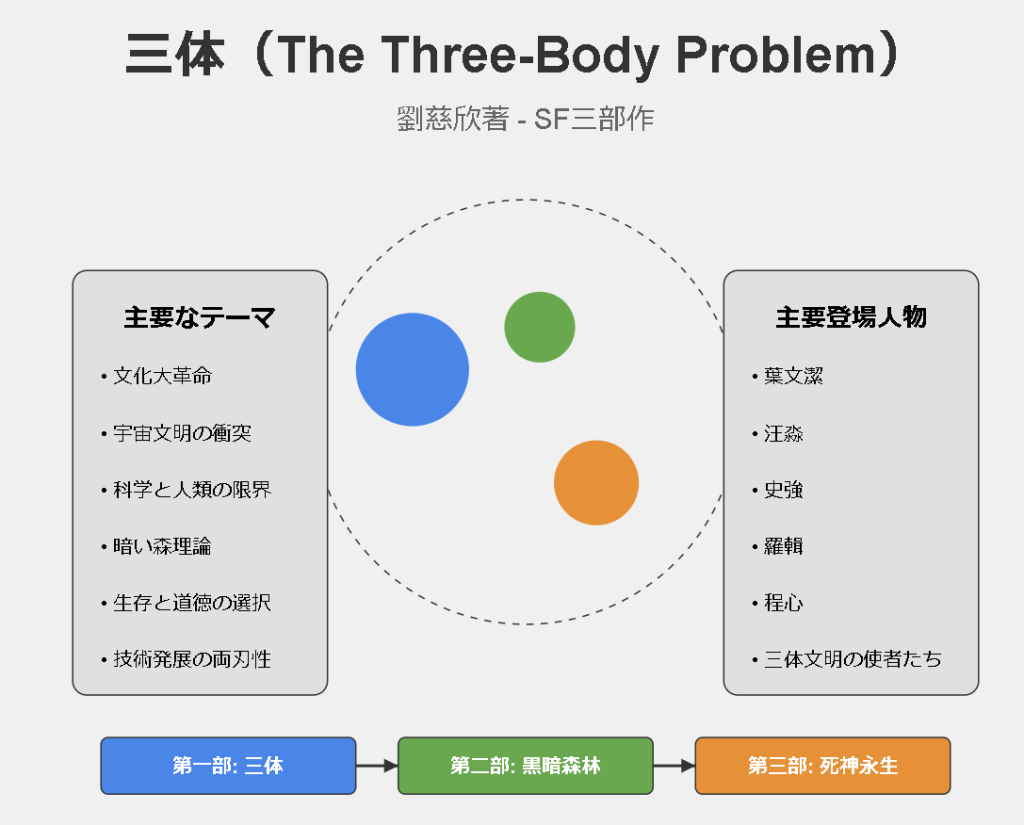

「三体」を読むべきか?ChatGPTと考察してみた。

Netflixで『三体』が実写化されるということで、SFファンの間で盛り上がっている。

個人的に長編SFは大好物なので、読もうかどうか迷い、まずはあらすじを確認。そのうえで、ChatGPTに相談してみた。

本の内容は人それぞれの好みによるが、「自分に向いているか?」を判断するという点では、ChatGPTを使うのも一つの手だろう。

ワンピースから自身の性格を洗い出す手法とはまた異なるので何かの参考になれば幸いだ。

なお、これから『三体』を読んだり、Netflix版を観たりする予定の方は、ネタバレを避けるため、ここで閉じていただきたい。

その疑問はもっともだと思います。『三体』の設定では、三体星人は極端な気候変動を繰り返す過酷な惑星(三体世界)に住んでおり、地球を理想的な移住先として狙うわけですが、環境適応の観点からは確かに違和感がありますよね。

通常、生物は長い進化の過程で自分の環境に適応していくので、三体星人もその過酷な環境に適した生態を持っているはずです。それなのに、なぜ地球を理想的な惑星とするのか? ここにはいくつかの可能性が考えられます。

1. 三体星人の生存戦略

三体世界は極端な気候変動が起こるため、三体星人は「脱出可能な選択肢」を求めるようになったのかもしれません。つまり、彼らは自分たちの惑星に適応しつつも、「安定した環境」に強い憧れを持つようになったと考えられます。

2. 文化的・文明的な価値観

三体星人の文明は、常に滅亡の危機にさらされているため、安定した環境を持つ地球のような星を「楽園」として認識したのかもしれません。これは生物的な適応というより、彼らの文明的・社会的な価値観によるものと考えれば納得がいきます。

3. 技術による適応の可能性

SF的に考えれば、三体星人は地球の環境に適応する技術をすでに持っている可能性があります。遺伝子改造や環境制御技術を駆使すれば、自分たちにとっての最適な環境を作れるかもしれません。

リアリティの面で違和感があるのは確かですが、作中では「文明の生存戦略」や「安定した環境への渇望」という観点で説明されているので、そこを受け入れられるかどうかが楽しめるかどうかの分かれ目になりそうですね。もしこの前提が納得できないと、物語全体への没入感が薄れるかもしれません。

その視点は非常に鋭いですね。三体世界の過酷さは人間基準での話であり、そこに生まれた三体星人にとっては「当たり前の環境」であるはずです。では、彼らはなぜ安定した環境を求めるようになったのか?

環境適応後に環境変化があった可能性

作中の設定では、三体世界は「三重連星系」に属しており、三つの太陽の複雑な動きによって極端な気候変動(超高温や極寒、予測不能な軌道変化)が発生します。

つまり、三体星人はその環境に適応したものの、その適応を超えるほどの「予測不能な環境変動」が発生することが最大の問題だったと考えられます。

進化の原則として、生物は「変化し続ける環境」に適応することはできても、「完全にランダムな環境」には適応しにくい傾向があります。もし三体世界が比較的規則的なサイクルを持つ環境なら、三体星人もその変化に適応していたでしょう。ところが、作中では「予測不可能なカオス状態」が起こるため、どんな適応戦略も長期的に維持できない、という問題が生じていたと考えられます。

三体星人の生存戦略

三体星人はこのカオスな環境の中で「脱水状態」(全身の水分を抜いて休眠する)などの方法で生き延びる手段を持っています。しかし、これはあくまで「生存するための苦肉の策」であり、文明の発展には不向きな環境であることが問題だったのでしょう。

文明が安定的に発展するには、一定の法則性のある環境が必要です。三体世界では文明が発展しても、突然のカオス状態でリセットされてしまうことがあり、それを防ぐために安定した環境を持つ地球を求めたという説明になります。

まとめ

• 三体星人は過酷な環境に適応していたが、環境変動があまりに予測不能なため、文明が発展しにくかった。

• 環境の「変化」ではなく、「カオス的であること」が問題だった。

• 彼らにとって「安定した環境」は、生存よりも文明の継続性のために必要だった。

この視点で考えると、三体星人が地球を欲する理由にも納得がいきやすいかもしれません。

確かに「予測不能な環境であれば、そもそも適応する前に絶滅するのでは?」というのは科学的な視点として正しい疑問ですね。実際、進化論的に考えると、生物はある程度予測可能な変化に対して適応するものであり、「完全にランダムな環境」では進化の蓄積が困難です。

『三体』では「カオス状態」という言葉が都合よく使われている感は否めません。むしろ、「極端に複雑で長期的な予測が困難な環境」と言った方が正確かもしれません。つまり、短期的な適応は可能だが、長期的な文明維持は困難なレベルの不安定さがあるという設定ですね。

『三体』が理想主義的・左派的な作品か?

この作品がオバマやザッカーバーグに評価されていることから、リベラル寄りの世界観では?と感じるのも自然な視点だと思います。実際、『三体』には以下のような要素があり、一部の読者には「左派的」とも受け取られるかもしれません。

• 科学万能主義への期待 → 現実の政治や人間の感情を超えて、科学技術が未来を決めるという考え方は、リベラルなテクノロジー楽観主義と通じる部分がある。

• 人類文明への批判的視点 → 環境破壊や戦争など、人類の愚かさを強調する場面が多い。これは「人類は自己破壊的であり、外部からの介入が必要」という思想に近く、理想主義的とも言える。

• 異星文明との関係 → 「異星文明に支配されることが必ずしも悪ではない」という考えが出てくる点も、現状の人類社会に対する批判的な立場を感じさせる。

ただし、『三体』は単なる理想主義的な作品ではなく、ハードSFの要素が強いため、必ずしも「左派的なプロパガンダ」とは言えません。むしろ、全体主義的な統制社会の描写や、冷徹な計算に基づいた決断(例えば「人類を守るために犠牲を出す」)など、リアリスト的な要素も含まれています。

リアリストには向かない?

『三体』は、科学技術や文明発展に強い関心がある人には楽しめるが、リアリズムを重視する人には敷居が高い可能性があると思います。特に以下の点がリアリストにとって気になる部分かもしれません。

1. 三体星人の動機の不自然さ → 「過酷な環境に適応したはずの生物が、地球を求めるのはおかしい」という疑問。

2. カオスという言葉の都合の良さ → 「完全に予測不能な環境なら進化自体が困難では?」という科学的な矛盾。

3. 人類文明の描き方 → 文明批判が強く、「人間の本質」に対する見方が偏っているように感じる可能性。

結論として、ハードSFとしてのアイデアやスケールの大きさを楽しめるなら読む価値はあるが、リアリズムや合理性を重視する人にとっては、設定に疑問を感じやすいかもしれません。読者の価値観によって評価が分かれるタイプの作品ですね。

それはよく分かりますね。『宇宙戦艦ヤマト』のガミラスが地球を狙う理由は、「自分たちの星が滅びそうだから」という明確な生存のための動機があります。これはリアリズムに基づいた侵略の理由であり、納得しやすい設定になっています。

一方、『三体』の場合、三体星人は「地球の方が安定しているから欲しい」という動機ですが、そもそも彼らは極端な環境に適応しているはずなので、「なぜ今さら?」という疑問が出てきてしまいます。もし三体世界が突発的な天変地異で「もう住めない状態になった」のであれば、ガミラスと同じく納得しやすいですが、そういう説明はありません。

『三体』と『ヤマト』の違い

| 作品 | 侵略の理由 | 納得感・リアリティ |

| 三体 | 「三体世界は不安定だから、地球が欲しい」 | 彼らはすでに適応しているのに、なぜ地球を?という疑問が残る |

| 宇宙戦艦ヤマト | 「ガミラス星の寿命が尽きるので、新たな住処が必要」 | 生存のための侵略であり、納得しやすい |

このように比較すると、リアリストには『ヤマト』の方が理にかなっていて、納得感があるのは当然かもしれませんね。

『三体』の設定はSFとしてのアイデア勝負の部分が強く、理論的な整合性よりも「大きな文明の衝突」を描くことに重点が置かれています。そのため、リアリズムを求める読者には疑問が多く、逆にアイデアやコンセプトを楽しみたい読者にはウケやすいという違いがあると思います。