注意)冒頭から完全ネタバレなので20世紀少年を今後読む予定の方は即座にこの記事を閉じてください。AIとの共著で手前味噌ですが、人の心理の本質を突いている良い内容だと思うので20世紀少年を最後まで読まれている方はぜひご覧いただきこの考察から理解を深めていただくと幸いです。

.

.

.

浦沢直樹の名作『20世紀少年』は、サスペンスやSFの要素を持ちながら、人間の心理や社会の闇を深く描いた物語 でもあります。

本記事では、心理学の視点からこの作品を読み解き、特に 「カツマタ君の存在消失」と「無意識の加害」 について考察していきます。

第一章 復讐する者の心理と社会の支配 前編

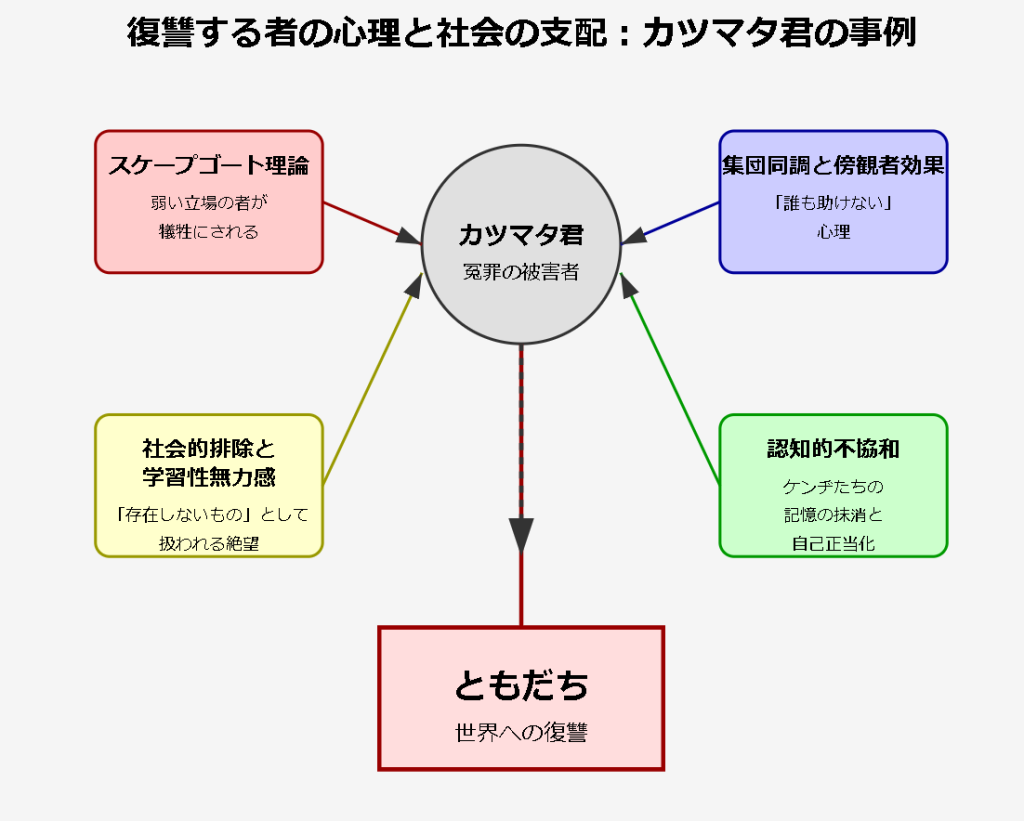

1. すべての始まり:カツマタ君の冤罪

物語の発端は、主人公・ケンヂが万引きを疑われ、それをカツマタ君がかぶる形で処理された ことにあります。カツマタ君は盗みをしていないにもかかわらず、冤罪を背負わされ、その後、クラス内で存在を消されていく。これは、心理学的にいくつかの重要な要素を含んでいます。

① スケープゴート(生贄)理論:弱い立場の者が犠牲にされる

カツマタ君が冤罪を受け入れざるを得なかった背景には、「スケープゴート理論」 が関係していると考えられます。

• 人間の集団は 問題が発生したときに、責任を誰かに押し付けることで秩序を維持しようとする 性質を持っています。

• このとき、標的になるのは 「立場の弱い人間」「周囲との関係が希薄な人間」 であることが多い。

• カツマタ君は、クラス内で目立たず、強い味方もいなかったため、都合よく「犯人」に仕立て上げられた可能性があります。

これは、学校だけでなく、職場や社会全体でも見られる現象です。たとえば、

• 会社のトラブルで末端の社員が責任を取らされる

• ネット上で炎上すると、一部の人がターゲットになり集団攻撃を受ける

といったケースが挙げられます。

② 集団同調と傍観者効果:「誰も助けない」心理

カツマタ君の冤罪が確定してしまった背景には、クラスメイトたちの 「傍観者効果」 や 「集団同調」 が働いていたと考えられます。

• 「みんながそう思っているから、たぶんそうなんだろう」 という思考が広がり、カツマタ君は「罪人」として扱われるようになる。

• 「本当にカツマタ君が犯人なのか?」 と疑問を持った生徒がいたとしても、周囲がそれを受け入れていると 「空気を読んで」沈黙する。

• これは、心理学でいう 「同調圧力」 によるものであり、いじめや差別が助長される原因の一つとなる。

また、傍観者効果 も大きく影響している可能性があります。

• 人は、周囲に他の人がいると 「自分が助けなくても、誰かが助けるだろう」 と思い、行動を起こさない傾向がある。

• 「みんなが助けないのだから、自分も関わらないほうがいい」 という心理が生まれ、結果的にカツマタ君は孤立してしまった。

これは現実社会でも頻繁に起こる現象であり、例えば

• 駅のホームで人が倒れていても、誰も助けようとしない

• 職場でパワハラが起こっていても、周囲は静観する

といったケースがこれに該当します。

2. 存在を消されることの心理的影響

冤罪事件の後、カツマタ君は 「クラスの中で存在しないものとして扱われる」 状態に追い込まれます。これは、心理学的には 「社会的排除(social exclusion)」 の典型例です。

① 社会的排除と学習性無力感:努力しても無駄だと思う心理

• 人間は、社会の中で「認識されること」によって自分の存在意義を確認する。

• しかし、周囲から徹底的に無視されると、「自分は何をしても認識されない」「存在している意味がない」 という強い絶望感を抱くようになる。

• これが 「学習性無力感(learned helplessness)」 につながり、何をしても報われないと感じたカツマタ君は、次第に歪んだ思考に陥っていった可能性がある。

これは、長期間のいじめや孤立が引き起こす精神的影響 と同じであり、

• 「どうせ何を言っても聞いてもらえない」

• 「何をしても変わらないなら、破壊するしかない」

という感情が生まれやすくなります。

② 認知的不協和と記憶の抹消:ケンヂの心理

一方で、ケンヂ自身も 「カツマタ君の存在を消してしまった」 側の人間になっています。これは、「認知的不協和(cognitive dissonance)」 によるものと考えられます。

• ケンヂは基本的に正義感のある性格だが、カツマタ君を救うことはできなかった。

• しかし、彼が罪悪感を持ち続けることは心理的に苦しいため、「カツマタ君のことを忘れる」「彼は最初からいなかった」 と記憶を歪めることで矛盾を解消しようとした。

• これは 自己正当化 の一種であり、無意識のうちにカツマタ君を「存在しなかったもの」として処理することで、ケンヂ自身の心の平穏を保とうとした可能性がある。

3. まとめ:無意識の加害が生んだ悲劇

ここまでの考察から、『20世紀少年』は 「明確な悪意のあるいじめ」ではなく、「無意識の加害」 が積み重なった結果としての悲劇だと読み解くことができます。

• スケープゴート理論 による冤罪の押し付け

• 集団同調と傍観者効果 による存在の抹消

• 社会的排除 による深い心理的ダメージ

• 認知的不協和 による加害者側の記憶の歪み

これらの要素が絡み合い、カツマタ君は 「ともだち」 という存在へと変貌し、世界を巻き込む復讐劇が始まることになります。

次章では、カツマタ君が「ともだち」へと変わる心理的プロセスや、その影響が社会全体へと広がるメカニズム を考察していきます。

第二章 復讐する者の心理と社会の支配 後編

前章では、カツマタ君がクラスの中で冤罪を負わされ、存在を消されたことが、後の悲劇の引き金となった ことを心理学的に考察しました。後編では、彼が「ともだち」として世界を支配しようとした背景や、その支配が社会全体へと影響を及ぼした心理メカニズムを探っていきます。

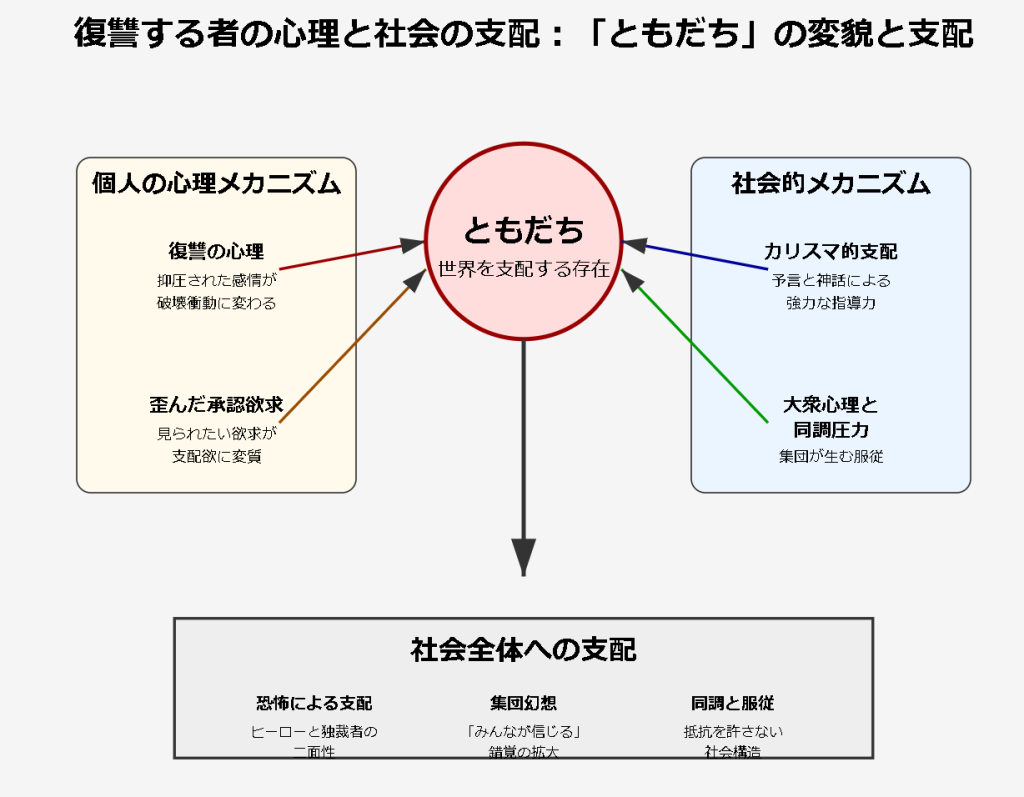

1. 「ともだち」へと変貌する心理:復讐と歪んだ承認欲求

カツマタ君は長年にわたる孤立と排除を経験した結果、やがて 「ともだち」というカリスマ的な支配者へと変貌します。これは心理学的には、復讐の心理と歪んだ承認欲求 が絡み合った結果と考えられます。

① 復讐の心理:抑圧された感情が破壊衝動に変わる

長期間にわたる社会的排除は、個人にとって 強いストレス を生み、抑圧された感情が次第に攻撃性へと変化することがあります。

• 「お前たちは俺を見なかったが、俺はお前たちを見ていた」 というカツマタ君の意識は、まさに抑圧された復讐心の表れ。

• 「自分を無視した人間に、自分の存在を思い知らせたい」 という欲求が、彼を巨大な陰謀へと駆り立てた。

• これは、「被害者が加害者へと変わる」 典型的なパターンであり、現実の犯罪やテロリズムとも共通する要素がある。

たとえば、学校や職場で強い孤立を経験した人が、

• 「見返してやりたい」 という気持ちから成功を目指す

• 逆に 「この社会そのものを壊したい」 という破壊衝動を抱く

といった二極化した行動に出ることがある。カツマタ君の場合、後者に振り切れた形といえるでしょう。

② 歪んだ承認欲求:「見てもらえないなら、恐怖で支配する」

人間には根源的に 「他者に認められたい」「存在を認識されたい」 という欲求があります。これは心理学では 「承認欲求」 と呼ばれるものですが、カツマタ君は長年これを満たされずに育ちました。

• 子どものころ、クラスメイトに無視され続けた結果、普通の形では承認を得られなくなった。

• そこで、「恐怖によって支配することで、自分の存在を認めさせる」 という歪んだ方法を選んだ。

• 「神のように崇拝される存在になることが、最高の復讐であり、最大の承認である」 という極端な思想に至る。

これは、カルトの指導者や独裁者に見られる心理とも似ています。

• 「普通の方法では評価されなかった人間が、極端な手段で承認を得ようとする」

• 「カリスマを作り上げることで、自分を信じる者たちを増やし、過去の孤独を帳消しにする」

こうした心理が、「ともだち」が生まれた背景にあると考えられます。

2. 社会の支配構造:なぜ「ともだち」は世界を動かせたのか

カツマタ君の復讐は、単なる個人的なものではなく、やがて 世界を巻き込む巨大な陰謀へと発展 していきます。その要因には、「カリスマの形成」と「大衆心理の操作」 という社会心理学的な要素が深く関わっています。

① カリスマ的支配:「ともだち」はなぜ人を引きつけたのか

社会学者マックス・ヴェーバーは、人間の支配形態を 「伝統的支配」「合法的支配」「カリスマ的支配」 の3つに分類しました。この中で、「ともだち」は カリスマ的支配 によって多くの人々を従わせました。

• 「子どものころの予言がすべて的中している」 という演出が、彼のカリスマ性を高めた。

• 「正義の味方」として振る舞いながら、巧妙に独裁体制を築いた。

• 人々は 「この人についていけば正しい道が開かれる」 と思い込まされ、抵抗できなくなった。

これは、現実の政治やカルトでもよく見られる手法です。

• 「圧倒的なカリスマと神話を作り上げ、信者を従わせる」

• 「恐怖と希望を同時に与えることで、逃れられない心理状態を作る」

こうした支配構造が、「ともだち」の成功を支えたといえます。

② 大衆心理と同調圧力:なぜ社会全体が「ともだち」を支持したのか

「ともだち」が権力を掌握できた背景には、人間の集団心理 が大きく関係しています。

• 「みんなが信じているから、正しいのではないか」 という 同調圧力

• 「ともだちに逆らうと、自分が排除されるかもしれない」 という 恐怖

• 「社会が混乱するよりも、強いリーダーに従うほうが安心できる」 という 認知バイアス

これは、歴史上の独裁政権やカルト宗教が人々を支配する際に用いる手法と共通しています。

例えば、

• ナチス・ドイツでは、「大衆が支持するから正しい」と思わせることで政権を安定させた。

• カルト宗教では、「信者であることが当たり前」という空気を作り、疑問を持つことを許さなかった。

『20世紀少年』の世界では、これと同じことが起きていたといえます。

3. まとめ:「ともだち」が生まれた社会的・心理的背景

『20世紀少年』は、単なるミステリーやSFではなく、「人間の心理がどのように社会を動かし、時に破滅へと向かうのか」 を描いた作品です。

• カツマタ君の冤罪と孤立が、復讐心と歪んだ承認欲求を生み出した。

• 「ともだち」は、カリスマと恐怖を利用して、大衆を支配することに成功した。

• 社会は、「みんなが信じているから正しい」という集団心理によって、独裁を許容してしまった。

この物語は、私たちの現実社会にも当てはまる教訓を含んでいます。

• 無意識の加害が、巨大な悲劇を生むことがある。

• カリスマと大衆心理が結びつくと、簡単に社会は操作される。

『20世紀少年』は、単なるエンターテイメントではなく、人間の本質と社会の危うさを映し出す鏡 なのかもしれません。

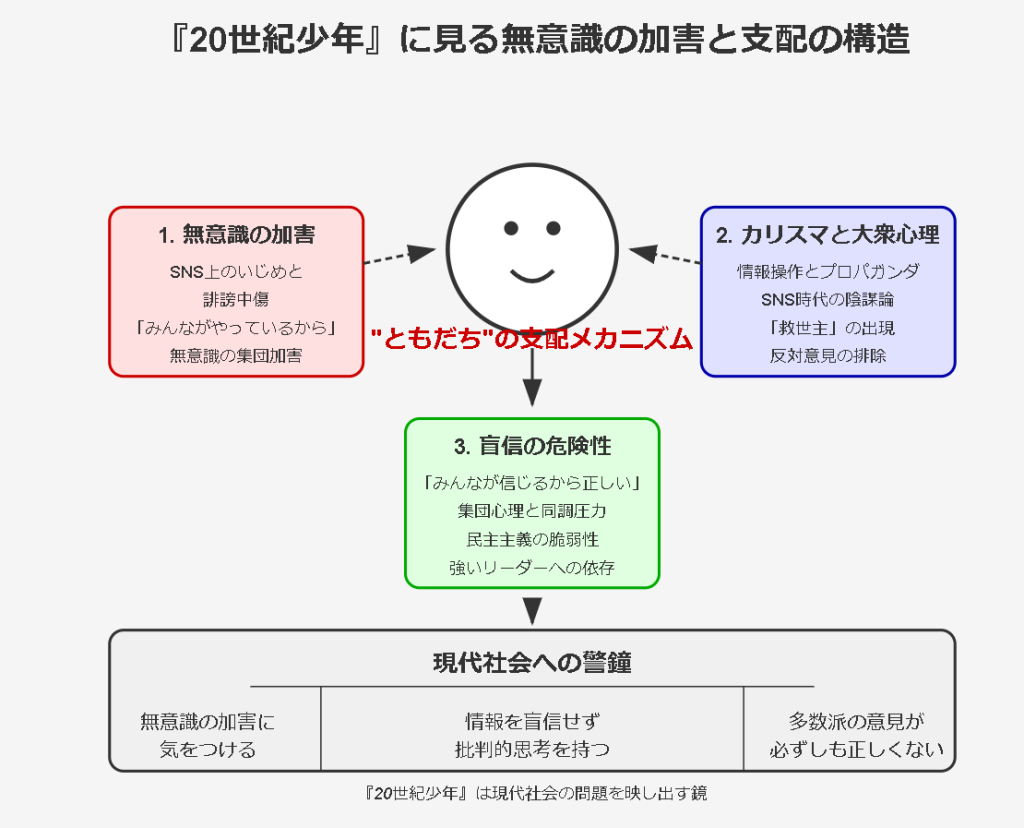

第三章 無意識の加害と支配の構造

『20世紀少年』はフィクションですが、作品に描かれた心理や社会構造は、私たちが生きる現実世界にも当てはまります。本記事では、「ともだち」の誕生と支配のメカニズムを、現代社会に照らし合わせて警鐘として捉える 視点を考察します。

1. 「無意識の加害」が生む悲劇:SNS社会のいじめと誹謗中傷

『20世紀少年』では、カツマタ君が冤罪を着せられ、クラス全員から無視されたことが、後の悲劇の発端となりました。ここで重要なのは、クラスメイトたちは必ずしも悪意を持っていたわけではないという点です。

① SNSの「無意識の加害」

現代では、SNSを通じた誹謗中傷が社会問題となっています。

• ある発言や行動が炎上すると、大勢の人が批判に加わる。

• その結果、個人が精神的に追い詰められたり、社会的に排除されたりする。

• しかし、多くの加害者は 「みんながやっているから」「正しいことをしているだけ」 という意識で行動している。

これは、カツマタ君が「みんながなんとなく無視した」ことと同じ構造です。

• 「私一人くらい大丈夫」 という心理が、結果的に大きな被害を生む。

• 「加害の意識がないまま、誰かを傷つけている」 という点が共通する。

特に、最近ではX(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄などで、顔も知らない相手を集団で攻撃することが当たり前になりつつある 状況があります。

② 若者の孤立と学校・職場の問題

• いじめや孤立を経験した人が、強い復讐心を持つことは珍しくない。

• 「誰にも認められなかった人間が、注目を集める手段として極端な行動をとる」 ケースが増えている。

• 例:アメリカでのスクールシューティングや、SNSでの過激な発言で注目を浴びる行動。

「ともだち」ほど大きな規模ではなくとも、現実世界でも 無視や孤立が、個人の心に深刻な影響を与える ことを示している。

2. カリスマと大衆心理:情報操作が生む独裁のリスク

『20世紀少年』では、「ともだち」が人々を扇動し、カリスマ的リーダーとして世界を支配しました。現実でも、SNSやメディアを利用した情報操作が、個人や社会に大きな影響を与える時代 になっています。

① SNS上のカリスマと陰謀論の広がり

• 近年、陰謀論やフェイクニュース がSNSで拡散し、多くの人々がそれを信じる現象が起きている。

• 例:アメリカのQアノン、反ワクチン運動、日本でも陰謀論的な政治活動が支持を集めるケース。

• 「信じたいものを信じる」心理が働き、事実よりもカリスマ的なリーダーの言葉が影響力を持つ。

• 「ともだち」が作り出した偽の救世主像と同じ構造。

② メディアとプロパガンダの危険性

• どんな情報が正しいか判断することが難しくなり、大衆が簡単に操作される 時代になっている。

• 「反対意見を言う者を排除する」 風潮が強まり、自由な議論が難しくなる傾向。

• これは、作品の中で「ともだち」に逆らう者が次々と粛清されたのと同じ。

• 「メディアが作り出すヒーロー像」 を無批判に受け入れることの危険性を、私たちは考えるべき。

3. 「みんなが信じているから正しい」の落とし穴

『20世紀少年』の世界では、「ともだち」に対する盲信が広がり、ほとんどの人が疑問を持たなくなりました。この心理は、現代社会でもさまざまな形で現れています。

① 集団心理と同調圧力の危険性

• 人は、周囲と同じ意見を持ちやすく、「多数派の意見=正しい」と考えがち。

例:

• 企業の不正が明るみに出ても、社員は何も言えない。

• 政治の問題点を指摘すると、「空気を読め」と圧力をかけられる。

• 『20世紀少年』では、「ともだち」が善人のふりをし、人々を支配していった。

• 現実社会でも、カリスマ的なリーダーに扇動されると、疑問を持つことさえ許されなくなる。

② 民主主義の脆弱性とリーダー選びの難しさ

• 「強いリーダーに従えば安心」 という心理が、独裁を生む要因になりうる。

• 「ともだち」のように、「大衆を安心させる言葉」を持つ者が、結果的に社会を破壊する可能性がある。

• 例:歴史上の独裁者たちも、最初は人々を安心させる言葉を使いながら、徐々に支配を強めていった。

まとめ:『20世紀少年』が現代に伝える警鐘

『20世紀少年』は単なるエンタメ作品ではなく、現代社会に対する重要なメッセージを持つ作品 です。

1. 無意識の加害に気をつける

• SNSや日常生活で、知らず知らずのうちに誰かを傷つけていないか?

• 一人を排除する空気が、大きな悲劇につながる可能性がある。

2. 情報を盲信せず、批判的思考を持つ

• SNSやメディアが発信する情報を鵜呑みにせず、自分で考える力を持つ。

• 特定のカリスマや思想に流されないようにする。

3. 「みんなが信じているから正しい」は危険

• 周囲と違う意見でも、自分の考えを持ち続けることが大切。

• 民主主義は、盲目的な信仰ではなく、冷静な判断の上に成り立つ。

『20世紀少年』は、ただのフィクションではなく、現代の私たちが直面する問題を映し出す鏡です。この物語から学び、私たち自身が「ともだち」を生まない社会を作るために、何ができるのかを考えていくことが重要なのではないでしょうか。